2017年06月22日

イジュの花

伊集の(ぬ)木の花や

あん美(ちゅ)らさ咲ちゅい

我(わ)ぬも(ん)伊集やとて 真白咲かな

御前風5曲の一つである辺野喜(べぬち)節として

歌われるよく知られた琉歌。

3月にエゴノキの白い花を大国林道で見たとき

イジュの白い花も時期が来たら撮りたいと思った。

野山や道路沿いに白い花木の目立つ季節の

5月になるとイジュの白い花に夢中になった。

五月(さつき)の雨降る 山原(やんばる)の山に

真白に咲く花 伊集の花

雨に打たれても 風に吹かれても

微笑みやさしい花

清楚に咲く花 伊集の花

友利敏之さんが作詞・作曲し、平良ゆきさんが歌う

「伊集ぬ花」の第1番目の歌詞である。

この詩に歌われるようにイジュの花は、5月~6月梅雨

時に咲く。直径5cmほどの白い花。

白い花びらと無数の雄しべの金色のコントラストも美し

く清楚さを感じさせる。

日当たりのよい酸性土壌(国頭マージ)を好むという。

沖縄本島では国頭マージの分布する中部から北部に

かけての山や林の縁、道路沿いなどに見られる。

和名のイジュは琉球の方言からきているようだ。

『図鑑 琉球列島有用樹木誌』(天野鉄男著、1989)

には方言名として、アカイチョキ、イジュ、イジュキ、

イズ、イチ、イヂョ、イドゥ、インジィナキ、ンジュなど

が収録されている。

「イジュヌ花、雨」(イジュの花が咲けば雨になる。

梅雨が到来)という天気ことわざもある。

イジュは国頭村の花木に選定されている

(昭57年12月15日)。

イジュを市町村の「花木」として選定している自治体は

国頭村だけ。大宜味村はどうかと調べたら「花木」の

選定はなかった。

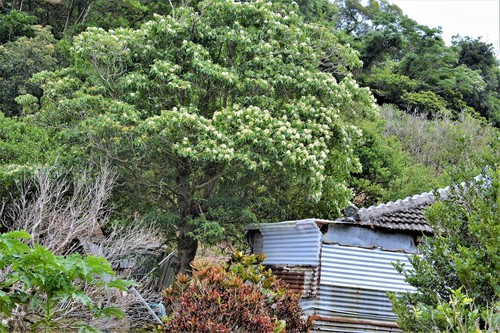

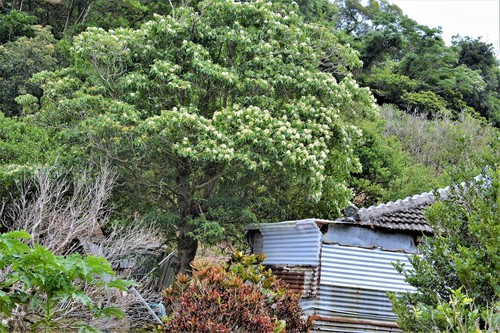

大宜味村の塩屋集落後方の山からイジュの花ごしに

塩屋湾を望む。5月下旬撮影。

手前のイジュの幼木の高さは2mほど。

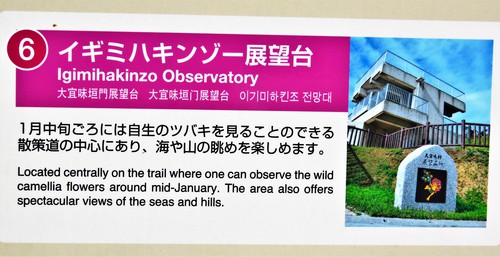

上と同じ展望台。塩屋橋を望む。

上の写真の丘のある場所。入り口から15mほど奥。

「陣ケ展望台」という標識が出ている。

「陣ケ」は「じんげ」と呼ぶ。この辺りの土地の名だという。

展望台と立派な名がついているが、丘の樹木を切り倒し

て広場にし、木製のテーブルが赤土の上に設置されて

いるだけの自然な雰囲気がいい丘。

眺めがまたいい。ここで見る夕陽や夕焼けは美しいだろ

うなあと思った。

道路向かいにある民間会社「有限会社みのり」が

4年ほど前に切り開いた展望台で自由に入れる。

周りに咲いているイジュはもともとから生えている

ものだという。

行楽の山路装へり伊集の花

(新崎米子)

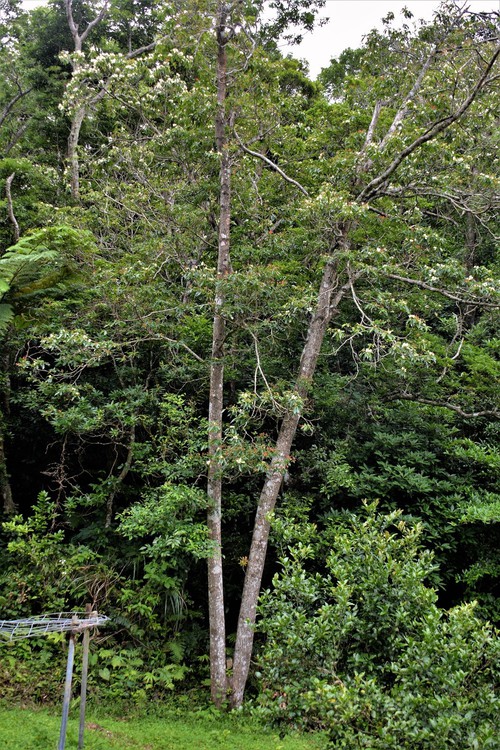

山の尾根を走る一般道路沿いにもイジュの花は多く

咲いている。写真のイジュの樹高は4~5mほど。

風に花の香りが運ばれてくる。ゲットウの香りを淡く

した感じに近い。どこか懐かしさを感じる香りで胸が

いっぱいになる。山歩きの疲れも吹き飛ぶ。

梅雨はまだ先の頃の撮影。本当に美しい花だ。

写真の花を見ていると「伊集ぬ花」の2番目の歌詞を

思いだした。

友利敏之さんの「伊集ぬ花」の第2番目は次のように歌う

(歌詞の前半のみ)。

清らか乙女の 憧れ秘(ひそ)やか

ほのかに揺れるよ 伊集ぬ花

風に吹かれる伊集の花に、詩人は揺れ動く乙女心の清純

さを重ねる。

「伊集ぬ花」のCDを聴きながら伊集の花を追って車を走ら

せる。「伊集ぬ花」1曲で構成されているCDだが、ずっと流し

放しにしていても飽きない。

CDを止めても心のなかに「伊集ぬ花」のメロディーが、ずっと

流れている。「芭蕉布」のようにもっと愛され歌われて欲しい

歌だと思う。

イジュの花で吸蜜するアオスジアゲハ。

翅をひろげた姿は撮れなかったが、横から美しい文様

が撮れた。

詩人の山入端利子さんにイジュの花を詠んだ「白い焔」という

題の詩がある。

白い焔

イジュ花の歌が聴こえる

山原の森が懐かしくなる

イジュの花は白い焔のように揺れ

”さぁ みんあ いらっしゃい”

緑の涼傘の下に ”いらっしゃい”

イジュの花の歌が聴こえると

白い妖精たちが森から出て来て

しっとり降る梅雨の長雨でも

輝く森に白い花が萌え上がり

鈴やかに木霊を引いて転がる

イジュ花の歌が聴こえると

一日の旅のおわり

刻々と山原から離れて走る

イジュ花の歌は耳の奥で

耳鳴りになっている

山入端さんの聴くイジュの花の歌は、平良ゆきさん歌う

「伊集ぬ花」だっただろうか。それとも遠い日の光景から

心の内に流れる歌だろうか。両方かも知れない。

花は枝の先に密生して咲く。花の直径は5cmほど。

咲いてから日数がたつと、白い花は雄しべの黄色い

花粉がついて淡い黄色に見えることもある。

ゲットウの花と同じく、イジュの花も数日で朽ちて変色

してしまう。

歌にうたわれる清楚な白い花を撮るには5月頃の

咲き始めの樹を見つける。

道路沿いのゲットウの花とイジュの花。

ゲットウと開花期は重なる。

山中のイジュの花は、遠くからだと周りの木々の環境に

よってはすぐにはわかりにくいことも多い。特に朽ちて

茶色っぽくなった花が多くなった場合はそうだ。

見馴れることだ。

樹は単独でまばらに在ったり群生している。

イジュの樹が生育する山は若い山で、イタジイの森の

ような環境の山では生育できないという。日当たりを好む。

塩屋湾沿い山裾のイジュの群生。

白っぽい樹冠が見えるのがイジュの花。

大宜味村の山中を走り押川に至る一般道路沿い

にイジュの樹が見える。

手前は道路沿いに植栽された花。

このイジュの樹高は10~12mほどだろうか。

もっと高いかも知れない。

大宜味村の田港集落後方の山で。

周りの樹木の海から5~6mほど空に単独突き出ている。

全体では樹高は10~12mほどになるだろうかと思える。

高く成長していくと、風の強い場所では台風の被害を

受ける。

山を切り開いた畑地の縁に咲くイジュの花。

ストレートに幹は伸びかなり高い。14mほどある。

イジュは白蟻に強いため建築資材として用いられた

たという。高倉の柱材にも用いられたと記してある本

もある。

『琉球の植物』(初島住彦、中島邦雄共著、昭和54)

には、イジュは高さ20m、直径50~100cmに達する

とある。

高倉の柱材として利用するにはそれくらいの大きさ

が必要だろう。しかし、現在高木のイジュを見かけない

のは材料として伐採されすぎたためなのだろうか。

ある林業関係の方は、切り倒されたイジュの樹で

19mほどのものを見たことがあると話していた。

イジュの樹皮には魚毒性があり、樹皮を用いて漁をし

たという。湊和雄著の『沖縄やんばるフィールド図鑑』

には「樹皮にはサポニンが含まれて有毒」とある。

どのような方法で魚毒として利用しただろうか。

漁業関係者に訊ねたら、「イジュのことは知らないが、

ルリハコベという草花をつぶし、潮が引いたイノーの

コモリ(穴の方言。クムイとも)に入れ、しびれて浮い

てきた魚を網ですくって捕ったという話を聞いたことが

ある」という。

(コモリ)

ヤンバルの山にも自生しているエゴノキについて、

宮内泰之さんという方が著した小論文がある。

その小論の〈エゴノキの果実の毒性と毒流し漁〉の項に

次の記述がある。

「植松(2000)は、奄美大島での地元漁師への聞き取り

調査に基づき、次のように述べている。すなわち、干潮時

に、エゴノキの実をすり潰した汁をサンゴ礁の水たまりに

流すと、魚が麻痺して浮き上がってきて、これを捕獲する」

草花あるいは果実と樹皮の違いはあるが、イジュの樹皮

の場合も同じ方法だったのだろう。

エゴノキ (2017,3,12 、国頭村)

なお、現在は魚毒は法律で禁止されているという。

幼い頃、ダイナマイトを使った密漁があったことを思い出

した。死んだ無数の魚が浜辺に寄せ上げられた。。

大宜味村の押川集落にて。

5月になると山間の里の周りで咲き出すイジュの白い花は、

季節を感じさせる風土にとけこんだ花。

人はいさ心も知らず ふるさとは

花ぞ昔の香(か)ににほひける (紀 貫之)

『古今和歌集』に載る紀貫之が梅の花を手折り詠んだ歌。

花咲くふるさとを訪ねる者には、しみじみとその香と風景の懐

かしさが心に満ちてくる。

季節がくると思い起こさせる花があるふるさとを持つ者は幸せだ。

押川集落の風景。

この道路を2.5kmほど進むと東シナ海が眺められる

展望台があり、さらに先はネクマチヂ岳方面に至る。

押川の谷川で見かけたイシガケチョウの集団吸水。

展望台のある山の西側には、アップ・ダウンの続く森林内

を歩く3~4kmほどの細い散策路がある。

空は見えない。天も前後左右も森の緑に囲まれた

散策路。

赤みを帯びている葉は新芽。

今帰仁村の山中の畑地に立つイジュの樹。

幹がずいぶん太い。高さは約12mほどだっただろうか。

金武ダムの管理道路沿い。イジュは樹高は4~5m。

管理道路沿いにイジュの幼木が多く見られる。

道路沿いなので近くに寄って撮れる。高さも低く花を

アップで撮るにはいい。

金武町から恩納村の喜瀬武原を抜ける県道104号線

沿い。基地の金網の中の山にイジュの花が咲いている。

嘉手納町の陸上競技場向かいの山。イジュが群生している。

陸上競技場と山の間には比謝川が流れる。

山の頂上から川面近くまでイジュの白い花。

左上の建物は特別養護老人ホーム「比謝川の里」。

この老人ホームへ向かう道路沿いの土手にもイジュ

の花が咲いている。

嘉手納町陸上競技場向かいの山のイジュの花の

群生は6月上旬に撮ったもの。

最近、近くを通ったら終日続いた長雨に打たれて

花はすっかり落ちていた。

米軍施設キャンプ・シールズ内に植栽されているイジュ。

東南植物園に向かう道路沿い。基地内の金網に沿って

数本ある。

吸蜜に訪れた蝶の名はルリタテハ。

翅をひろげたルリタテハ。

名前は翅の外側の縁に沿ってルリ色の帯があることに

由来するという。

春には花で吸蜜し、夏には樹液、秋には熟した果実など

で吸汁するという。翅を閉じた場合の錆びた鉄のような色

はそのためだろうか?。

吸蜜するイシガケチョウ。

名前は翅の石垣のような模様からきているという。

イシガケチョウは吸蜜中によく回転する。撮っていると

どこが頭でどこが後ろか分らなくなる場合がある。

花や葉にじっと静止していることもあるので最も撮

りやすい。「驚くと葉の表面に翅を開いたままはり

ついたように静止する」(『沖縄昆虫野外観察図鑑』

東清二編著)と説明があるのを読んで納得する。

梅雨の晴れ間の日差しが心地よい。

吸蜜中のミツバチが花の中にいた。

ミツバチはせわしく密を求めて花から花へ移る。

近くの花に飛んできて雄しべの金色の林に潜り込んだ。

花に混じって暗褐色の木質のかたい実(直径1.5mmほど)

がついている。先端は5つに裂けている。

澤岻安喜著『木の実・木のたね』(新星図書、1983)では

イジュの実の熟期は10月~11月となっている。

図書館から借りた本だが、現在、市販はされていない。

掲載された樹木の数も写真も豊富。再販して欲しい本だ。

一日中降る雨が数日続くと、花はすっかり落ちてしまう。

梅雨どきの雨を「イジュの花散らし雨」と言うらしい。

イジュの樹の下に止めていた車のフロントガラスの

上に、イジュの花がふわりと落ちた。

富士の山の形をしたイジュの花

名護市我部祖河(内原区)の上原仁吉さんという方の

自宅庭に、富士山の形をした素晴らしいイジュの樹が

あると知り、6月上旬訪ねて行った。

写真のコンクリートブロック2階建が上原さん宅。

ガードレールに付けられた案内に「伊集村」とある。

これが噂のイジュの樹。

アポなしの訪問であったがとても親切に対応して頂いた。

樹齢は39年。一本の樹である。樹高は4m、富士の

裾部分の直径は12mほど。

毎年5月、イジュの花の見頃に「伊集まつり」を開催し、

花見客に自宅の庭を開放しているという。

今年は第21回目で、去る5月12日に開催されている。

開催期間中はイジュの花にちなんだ琉歌や和歌の歌会

があるという。

花衣装(はなぐるむすが)て

咲き盛(さか)る伊集木

愛(め)でて歌ぬ花

咲かち遊ば

(上原仁吉)

昭和60年(1985)頃、自然に生えてきた苗をたんせい

込めてここまで育ててきたという。

花の見頃はもう終わった。一番の見頃は「伊集まつり」

のときだと、額に納められたA3用紙大の白い花満開

のイジュ富士の写真を見せてくれた。素晴らしかった。

確かに一本の樹。根元でいくつかの幹にわかれている。

みごとな富士の姿を見ると、富士山の中がどうな

っているのか知りたくなる。腹ばいになってのぞき見

して撮った。

多分、のぞき見する姿は上原さんに見られていなか

ったはず・・・と思いたい。

上原さん宅の前を電線が架かっている。これが

画面に移らないように撮った。

上原さんは電線も「生活感があっていいじゃないか」

と言っていたのだが・・・。

天気が良くなり青空に白い雲が流れる。白雲が富士の

山端にかかるまで待った。

遠い山をイメージ。空の部分を広くした。富士の裾野が

広がる。

花が盛期の「伊集まつり」の期間は、どれほど美しい

姿だっただろうか、角度を変えて撮りながらつくづく

思った。

赤色を帯びた新芽があちらこちらに出ている。

縦の構図にしたら迫力が出た。

庭には普通の形のイジュの樹がもう一本あった。

庭の外。ブロック塀にかかるイジュの花を道路下から

見上げる。

上原仁吉さん宅近くで見た国頭マージの赤い山肌。

山入端利子さんの詩をもう一度。

イジュ花の歌が聴こえると

一日の旅のおわり

刻々と山原から離れて走る

イジュ花の歌は耳の奥で

耳鳴りになっている

山入端利子「白い焔」

詩集『ゑのち』(2013)より

※ ※ ※

(追)

イジュの樹皮を使った漁の方法

植物関係の本では分らない。さらに市町村の村史(誌)

などで民俗関係のページを調べてみたらあった。

興味深い話の聞き取りである。長いが引用する。

イジュ以外の話も含めた。

● 『宜野座村誌』第三巻資料編Ⅲ「民俗・自然・考古」より

ーー (ササ入れとは)干潮時の海の小さな水溜りや川

で行なう(魚毒を使った)漁法である。

川口のボラや海の水溜りでは雑魚を対象にした魚毒入

れである。

山の木で”イジュ”という名の木がある。木は建築用材

になるが、その皮を剥いできて木臼(きうす)につつき、

それを袋に入れて水中に流す。

すると魚は酔った状態になりしまいには死ぬので、容易

にすくいとることができる。

毒草に畑のメンナ草(ルリハコベ)やササ木(サンゴジュ)

を使用することもあった。これは春の季節に限られる。

ササ入れは禁止ではなかたが、イジュの木の場合、木

の皮を剥ぐので山林監守の取り締まりが厳しかった。

ーー”ササ入れ”が川漁の特徴である。特に川口でのボラ

漁がよく行なわれた。満潮時に入った魚を網を張って逃げ

るのを防ぎ、干潮で水が減った少しした頃合いにを見はか

らってササを入れる。ササとは毒草の総称で、イジュの木

の皮がよく利用された。

皮を剥いで木臼につついて、それを川に流す。すると毒

にあたって魚やウナギ、川エビなどが上がる。

漢那では、旧盆の約1週間の間に”お盆用”と称して農家

の人たちが漁をした。友人たちと二、三名で行なうことが

一般的で、場所は漢那港(ンナト)という川口で、時間的に

は満潮を過ぎてからやる。

漢那川では、上流のアニンドー(地名)までは二里もあり、

場所をかえて上流で行なうことあった。また、もっと大規模

にムラでやることもあった。

イジュの皮が足りず効き目が少ない時などは、山際のイジュ

木の葉を石につついて追加することもあった。

● 『大宜味字誌 鎮守の里』 より

ーー 戦後一時期はやったのがササである。ピシ(干瀬)

にできたグンムイは干潮時に池状になり、グンムイに潮の

流れこみがなくなった状態にササ(魚毒)を入れる。

主に使われたのがミンナ草(ルリハコベ)である。

この草は生育時期があるので、年中は仕えない。青汁が

出るほど砕いてグンムイの隅々の水にも溶け込むように

流し込む。しばらくすると魚がふらふらと水面に出てくる。

そこをザルなどで掬い取る。

イジュの樹皮もササには使われた。樹皮に含まれる樹液

が出るほどに砕き、ミンナ草と同じ方法でササ入れした。

イジュの木は限りがあるので、誰でも頻繁にできるもので

はなかった。

ササ入れがはやったのは、食料事情の悪かった戦後の一

時期であった。

● 『東村史』第2巻資料編1 より

ーー イジュの樹皮は、魚類に対して毒性を示すので、

古くから「ササ入れ」の原料として利用された。

やんばる船の船の中にも大量のイジュの樹皮が積み込ま

れたこともあり、立派に商取り引きの対象物になったようだ。

● 『民俗Ⅱ 自然の文化誌 』名護市史・本編9

ーー 夏になると日照りが続き、農作物にも被害が及ぶ

ことがしばしばあった。・・・そんな時、雨乞いをするため

にイジュの厚い樹皮を剥ぎ木臼で細かく砕いてバーキに

入れて、川の淵の深みなどに投入してオオウナギを捕った。

海ではヒシ(リーフ)のクムイなどに投入して、ふらふらと

出てきた魚やタコを捕った。特にこのイジュの樹皮を使った

ササの作業は家族総動員だった。

適当なイジュの木を捜し、樹皮を鎌や山なたで大量に剥ぐ。

それを臼で突き、いくつものバーキに入れて、投入する川

の現場まで運ぶのである。そのきつい一連の仕事から家

族総動員で取りかかることになる。

雨乞いの意味もあるが、一方では久しぶりのご馳走の確

保を期待して子供たちも喜んで参加した。

戦後は青酸カリも出回り、それを布目の荒いのに包んで川

に溶かしてオオウナギなどを捕った。

このように魚毒を使って魚などを捕ることをササキジュン、

あるいはササワインという。

所定のところで投入してしばらくすると、まずオオウナギが

穴から急に飛びだしてくる。それを銛(もり)でつついたり、

鎌で引っかけて捕る。

1950年代まではウムバーク(芋をいれるバーキ)いっぱ

いも捕れた。でも青酸カリや農薬などの影響でで川の生き

物も少なくなり、かっての川の豊かさが激変してしまった。

しかし、1970年代以降、減農薬などで少しづつオオウナギ

やタナガーが増えてきた。バッテリーの両極を水につけて

感電させてウナギを捕る危険なことも戦後ははやっていた

が、これは1歩誤ると大きな事故につながった。・・・・

ササを入れる場合は、あらかじめ川の水を飲料水などに

日常使う家庭には連絡して、事故のないようにした。

特に馬はその毒に弱く、知らずに馬を浴びせて水を飲んで

事故死することもあったという。

川は、飲料水を確保し野菜などの食物を洗い、洗濯や水浴

びなどの日常生活を営む場所であるため、ササの利用は

危険なものであった。

(引用は、名護市立博物館より頂いたコピによる)

建築資材としてのイジュ

イジュは高倉の柱材にも使われたという記述が、植物

関係の本にある。

座喜味城址の広場横にある高倉の柱材は杉だった。

名護市立博物館及び我部祖河の民家の庭にある高倉

の柱材はイーク(モッコク)ということだった。

イジュは上質とはいえイークやチャーギよりは下だった

のだろう。

● 『宜野座村誌』第三巻資料編Ⅲ「民俗・自然・考古」より

ーー 家の材木としてはシージャーギーやイジュが最も

一般的で、柱や桁、床板等に使われた。床板には松を

使う場合もあった。

その他に、ハンナガ(方言名)、タルボー(リュウキュウ

ガキ)、チャーギ(イヌマキ)、イーク(モッコク)、フクギ

等も材木として使われたが、特にチャーギや、イーク

は耐久性があるので上質である。

家の材料に使う木は切った後に、川の水に浸しておいた。

そうすると山木は強くなるからである。

(チャーギやイークは)相当裕福な家でなければ出来なか

った。しかも、数年の計画を立て一本、二本と買って貯木

することが普通だった。

名護市我部祖河の民家にある高倉。

名護市博物館の話では、柱材はイーク(モッコク)という。

どこかにイジュの木も遣われているだろうか?

2016,5,21

5月のヤンバルの山はイジュの白い花の季節。

舗装された林道が山の中を縦横に走っているので

地図で出発点と折り返しあるいは周回線を計画し、

イジュの花を楽しみながら、やばるの山の一日旅

はどうだろうか。来年は・・・・。

【再追】

あん美(ちゅ)らさ咲ちゅい

我(わ)ぬも(ん)伊集やとて 真白咲かな

御前風5曲の一つである辺野喜(べぬち)節として

歌われるよく知られた琉歌。

3月にエゴノキの白い花を大国林道で見たとき

イジュの白い花も時期が来たら撮りたいと思った。

野山や道路沿いに白い花木の目立つ季節の

5月になるとイジュの白い花に夢中になった。

五月(さつき)の雨降る 山原(やんばる)の山に

真白に咲く花 伊集の花

雨に打たれても 風に吹かれても

微笑みやさしい花

清楚に咲く花 伊集の花

友利敏之さんが作詞・作曲し、平良ゆきさんが歌う

「伊集ぬ花」の第1番目の歌詞である。

この詩に歌われるようにイジュの花は、5月~6月梅雨

時に咲く。直径5cmほどの白い花。

白い花びらと無数の雄しべの金色のコントラストも美し

く清楚さを感じさせる。

日当たりのよい酸性土壌(国頭マージ)を好むという。

沖縄本島では国頭マージの分布する中部から北部に

かけての山や林の縁、道路沿いなどに見られる。

和名のイジュは琉球の方言からきているようだ。

『図鑑 琉球列島有用樹木誌』(天野鉄男著、1989)

には方言名として、アカイチョキ、イジュ、イジュキ、

イズ、イチ、イヂョ、イドゥ、インジィナキ、ンジュなど

が収録されている。

「イジュヌ花、雨」(イジュの花が咲けば雨になる。

梅雨が到来)という天気ことわざもある。

イジュは国頭村の花木に選定されている

(昭57年12月15日)。

イジュを市町村の「花木」として選定している自治体は

国頭村だけ。大宜味村はどうかと調べたら「花木」の

選定はなかった。

大宜味村の塩屋集落後方の山からイジュの花ごしに

塩屋湾を望む。5月下旬撮影。

手前のイジュの幼木の高さは2mほど。

上と同じ展望台。塩屋橋を望む。

上の写真の丘のある場所。入り口から15mほど奥。

「陣ケ展望台」という標識が出ている。

「陣ケ」は「じんげ」と呼ぶ。この辺りの土地の名だという。

展望台と立派な名がついているが、丘の樹木を切り倒し

て広場にし、木製のテーブルが赤土の上に設置されて

いるだけの自然な雰囲気がいい丘。

眺めがまたいい。ここで見る夕陽や夕焼けは美しいだろ

うなあと思った。

道路向かいにある民間会社「有限会社みのり」が

4年ほど前に切り開いた展望台で自由に入れる。

周りに咲いているイジュはもともとから生えている

ものだという。

行楽の山路装へり伊集の花

(新崎米子)

山の尾根を走る一般道路沿いにもイジュの花は多く

咲いている。写真のイジュの樹高は4~5mほど。

風に花の香りが運ばれてくる。ゲットウの香りを淡く

した感じに近い。どこか懐かしさを感じる香りで胸が

いっぱいになる。山歩きの疲れも吹き飛ぶ。

梅雨はまだ先の頃の撮影。本当に美しい花だ。

写真の花を見ていると「伊集ぬ花」の2番目の歌詞を

思いだした。

友利敏之さんの「伊集ぬ花」の第2番目は次のように歌う

(歌詞の前半のみ)。

清らか乙女の 憧れ秘(ひそ)やか

ほのかに揺れるよ 伊集ぬ花

風に吹かれる伊集の花に、詩人は揺れ動く乙女心の清純

さを重ねる。

「伊集ぬ花」のCDを聴きながら伊集の花を追って車を走ら

せる。「伊集ぬ花」1曲で構成されているCDだが、ずっと流し

放しにしていても飽きない。

CDを止めても心のなかに「伊集ぬ花」のメロディーが、ずっと

流れている。「芭蕉布」のようにもっと愛され歌われて欲しい

歌だと思う。

イジュの花で吸蜜するアオスジアゲハ。

翅をひろげた姿は撮れなかったが、横から美しい文様

が撮れた。

詩人の山入端利子さんにイジュの花を詠んだ「白い焔」という

題の詩がある。

白い焔

イジュ花の歌が聴こえる

山原の森が懐かしくなる

イジュの花は白い焔のように揺れ

”さぁ みんあ いらっしゃい”

緑の涼傘の下に ”いらっしゃい”

イジュの花の歌が聴こえると

白い妖精たちが森から出て来て

しっとり降る梅雨の長雨でも

輝く森に白い花が萌え上がり

鈴やかに木霊を引いて転がる

イジュ花の歌が聴こえると

一日の旅のおわり

刻々と山原から離れて走る

イジュ花の歌は耳の奥で

耳鳴りになっている

山入端さんの聴くイジュの花の歌は、平良ゆきさん歌う

「伊集ぬ花」だっただろうか。それとも遠い日の光景から

心の内に流れる歌だろうか。両方かも知れない。

花は枝の先に密生して咲く。花の直径は5cmほど。

咲いてから日数がたつと、白い花は雄しべの黄色い

花粉がついて淡い黄色に見えることもある。

ゲットウの花と同じく、イジュの花も数日で朽ちて変色

してしまう。

歌にうたわれる清楚な白い花を撮るには5月頃の

咲き始めの樹を見つける。

道路沿いのゲットウの花とイジュの花。

ゲットウと開花期は重なる。

山中のイジュの花は、遠くからだと周りの木々の環境に

よってはすぐにはわかりにくいことも多い。特に朽ちて

茶色っぽくなった花が多くなった場合はそうだ。

見馴れることだ。

樹は単独でまばらに在ったり群生している。

イジュの樹が生育する山は若い山で、イタジイの森の

ような環境の山では生育できないという。日当たりを好む。

塩屋湾沿い山裾のイジュの群生。

白っぽい樹冠が見えるのがイジュの花。

大宜味村の山中を走り押川に至る一般道路沿い

にイジュの樹が見える。

手前は道路沿いに植栽された花。

このイジュの樹高は10~12mほどだろうか。

もっと高いかも知れない。

大宜味村の田港集落後方の山で。

周りの樹木の海から5~6mほど空に単独突き出ている。

全体では樹高は10~12mほどになるだろうかと思える。

高く成長していくと、風の強い場所では台風の被害を

受ける。

山を切り開いた畑地の縁に咲くイジュの花。

ストレートに幹は伸びかなり高い。14mほどある。

イジュは白蟻に強いため建築資材として用いられた

たという。高倉の柱材にも用いられたと記してある本

もある。

『琉球の植物』(初島住彦、中島邦雄共著、昭和54)

には、イジュは高さ20m、直径50~100cmに達する

とある。

高倉の柱材として利用するにはそれくらいの大きさ

が必要だろう。しかし、現在高木のイジュを見かけない

のは材料として伐採されすぎたためなのだろうか。

ある林業関係の方は、切り倒されたイジュの樹で

19mほどのものを見たことがあると話していた。

イジュの樹皮には魚毒性があり、樹皮を用いて漁をし

たという。湊和雄著の『沖縄やんばるフィールド図鑑』

には「樹皮にはサポニンが含まれて有毒」とある。

どのような方法で魚毒として利用しただろうか。

漁業関係者に訊ねたら、「イジュのことは知らないが、

ルリハコベという草花をつぶし、潮が引いたイノーの

コモリ(穴の方言。クムイとも)に入れ、しびれて浮い

てきた魚を網ですくって捕ったという話を聞いたことが

ある」という。

(コモリ)

ヤンバルの山にも自生しているエゴノキについて、

宮内泰之さんという方が著した小論文がある。

その小論の〈エゴノキの果実の毒性と毒流し漁〉の項に

次の記述がある。

「植松(2000)は、奄美大島での地元漁師への聞き取り

調査に基づき、次のように述べている。すなわち、干潮時

に、エゴノキの実をすり潰した汁をサンゴ礁の水たまりに

流すと、魚が麻痺して浮き上がってきて、これを捕獲する」

草花あるいは果実と樹皮の違いはあるが、イジュの樹皮

の場合も同じ方法だったのだろう。

エゴノキ (2017,3,12 、国頭村)

なお、現在は魚毒は法律で禁止されているという。

幼い頃、ダイナマイトを使った密漁があったことを思い出

した。死んだ無数の魚が浜辺に寄せ上げられた。。

大宜味村の押川集落にて。

5月になると山間の里の周りで咲き出すイジュの白い花は、

季節を感じさせる風土にとけこんだ花。

人はいさ心も知らず ふるさとは

花ぞ昔の香(か)ににほひける (紀 貫之)

『古今和歌集』に載る紀貫之が梅の花を手折り詠んだ歌。

花咲くふるさとを訪ねる者には、しみじみとその香と風景の懐

かしさが心に満ちてくる。

季節がくると思い起こさせる花があるふるさとを持つ者は幸せだ。

押川集落の風景。

この道路を2.5kmほど進むと東シナ海が眺められる

展望台があり、さらに先はネクマチヂ岳方面に至る。

押川の谷川で見かけたイシガケチョウの集団吸水。

展望台のある山の西側には、アップ・ダウンの続く森林内

を歩く3~4kmほどの細い散策路がある。

空は見えない。天も前後左右も森の緑に囲まれた

散策路。

赤みを帯びている葉は新芽。

今帰仁村の山中の畑地に立つイジュの樹。

幹がずいぶん太い。高さは約12mほどだっただろうか。

金武ダムの管理道路沿い。イジュは樹高は4~5m。

管理道路沿いにイジュの幼木が多く見られる。

道路沿いなので近くに寄って撮れる。高さも低く花を

アップで撮るにはいい。

金武町から恩納村の喜瀬武原を抜ける県道104号線

沿い。基地の金網の中の山にイジュの花が咲いている。

嘉手納町の陸上競技場向かいの山。イジュが群生している。

陸上競技場と山の間には比謝川が流れる。

山の頂上から川面近くまでイジュの白い花。

左上の建物は特別養護老人ホーム「比謝川の里」。

この老人ホームへ向かう道路沿いの土手にもイジュ

の花が咲いている。

嘉手納町陸上競技場向かいの山のイジュの花の

群生は6月上旬に撮ったもの。

最近、近くを通ったら終日続いた長雨に打たれて

花はすっかり落ちていた。

米軍施設キャンプ・シールズ内に植栽されているイジュ。

東南植物園に向かう道路沿い。基地内の金網に沿って

数本ある。

吸蜜に訪れた蝶の名はルリタテハ。

翅をひろげたルリタテハ。

名前は翅の外側の縁に沿ってルリ色の帯があることに

由来するという。

春には花で吸蜜し、夏には樹液、秋には熟した果実など

で吸汁するという。翅を閉じた場合の錆びた鉄のような色

はそのためだろうか?。

吸蜜するイシガケチョウ。

名前は翅の石垣のような模様からきているという。

イシガケチョウは吸蜜中によく回転する。撮っていると

どこが頭でどこが後ろか分らなくなる場合がある。

花や葉にじっと静止していることもあるので最も撮

りやすい。「驚くと葉の表面に翅を開いたままはり

ついたように静止する」(『沖縄昆虫野外観察図鑑』

東清二編著)と説明があるのを読んで納得する。

梅雨の晴れ間の日差しが心地よい。

吸蜜中のミツバチが花の中にいた。

ミツバチはせわしく密を求めて花から花へ移る。

近くの花に飛んできて雄しべの金色の林に潜り込んだ。

花に混じって暗褐色の木質のかたい実(直径1.5mmほど)

がついている。先端は5つに裂けている。

澤岻安喜著『木の実・木のたね』(新星図書、1983)では

イジュの実の熟期は10月~11月となっている。

図書館から借りた本だが、現在、市販はされていない。

掲載された樹木の数も写真も豊富。再販して欲しい本だ。

一日中降る雨が数日続くと、花はすっかり落ちてしまう。

梅雨どきの雨を「イジュの花散らし雨」と言うらしい。

イジュの樹の下に止めていた車のフロントガラスの

上に、イジュの花がふわりと落ちた。

富士の山の形をしたイジュの花

名護市我部祖河(内原区)の上原仁吉さんという方の

自宅庭に、富士山の形をした素晴らしいイジュの樹が

あると知り、6月上旬訪ねて行った。

写真のコンクリートブロック2階建が上原さん宅。

ガードレールに付けられた案内に「伊集村」とある。

これが噂のイジュの樹。

アポなしの訪問であったがとても親切に対応して頂いた。

樹齢は39年。一本の樹である。樹高は4m、富士の

裾部分の直径は12mほど。

毎年5月、イジュの花の見頃に「伊集まつり」を開催し、

花見客に自宅の庭を開放しているという。

今年は第21回目で、去る5月12日に開催されている。

開催期間中はイジュの花にちなんだ琉歌や和歌の歌会

があるという。

花衣装(はなぐるむすが)て

咲き盛(さか)る伊集木

愛(め)でて歌ぬ花

咲かち遊ば

(上原仁吉)

昭和60年(1985)頃、自然に生えてきた苗をたんせい

込めてここまで育ててきたという。

花の見頃はもう終わった。一番の見頃は「伊集まつり」

のときだと、額に納められたA3用紙大の白い花満開

のイジュ富士の写真を見せてくれた。素晴らしかった。

確かに一本の樹。根元でいくつかの幹にわかれている。

みごとな富士の姿を見ると、富士山の中がどうな

っているのか知りたくなる。腹ばいになってのぞき見

して撮った。

多分、のぞき見する姿は上原さんに見られていなか

ったはず・・・と思いたい。

上原さん宅の前を電線が架かっている。これが

画面に移らないように撮った。

上原さんは電線も「生活感があっていいじゃないか」

と言っていたのだが・・・。

天気が良くなり青空に白い雲が流れる。白雲が富士の

山端にかかるまで待った。

遠い山をイメージ。空の部分を広くした。富士の裾野が

広がる。

花が盛期の「伊集まつり」の期間は、どれほど美しい

姿だっただろうか、角度を変えて撮りながらつくづく

思った。

赤色を帯びた新芽があちらこちらに出ている。

縦の構図にしたら迫力が出た。

庭には普通の形のイジュの樹がもう一本あった。

庭の外。ブロック塀にかかるイジュの花を道路下から

見上げる。

上原仁吉さん宅近くで見た国頭マージの赤い山肌。

山入端利子さんの詩をもう一度。

イジュ花の歌が聴こえると

一日の旅のおわり

刻々と山原から離れて走る

イジュ花の歌は耳の奥で

耳鳴りになっている

山入端利子「白い焔」

詩集『ゑのち』(2013)より

※ ※ ※

(追)

イジュの樹皮を使った漁の方法

植物関係の本では分らない。さらに市町村の村史(誌)

などで民俗関係のページを調べてみたらあった。

興味深い話の聞き取りである。長いが引用する。

イジュ以外の話も含めた。

● 『宜野座村誌』第三巻資料編Ⅲ「民俗・自然・考古」より

ーー (ササ入れとは)干潮時の海の小さな水溜りや川

で行なう(魚毒を使った)漁法である。

川口のボラや海の水溜りでは雑魚を対象にした魚毒入

れである。

山の木で”イジュ”という名の木がある。木は建築用材

になるが、その皮を剥いできて木臼(きうす)につつき、

それを袋に入れて水中に流す。

すると魚は酔った状態になりしまいには死ぬので、容易

にすくいとることができる。

毒草に畑のメンナ草(ルリハコベ)やササ木(サンゴジュ)

を使用することもあった。これは春の季節に限られる。

ササ入れは禁止ではなかたが、イジュの木の場合、木

の皮を剥ぐので山林監守の取り締まりが厳しかった。

ーー”ササ入れ”が川漁の特徴である。特に川口でのボラ

漁がよく行なわれた。満潮時に入った魚を網を張って逃げ

るのを防ぎ、干潮で水が減った少しした頃合いにを見はか

らってササを入れる。ササとは毒草の総称で、イジュの木

の皮がよく利用された。

皮を剥いで木臼につついて、それを川に流す。すると毒

にあたって魚やウナギ、川エビなどが上がる。

漢那では、旧盆の約1週間の間に”お盆用”と称して農家

の人たちが漁をした。友人たちと二、三名で行なうことが

一般的で、場所は漢那港(ンナト)という川口で、時間的に

は満潮を過ぎてからやる。

漢那川では、上流のアニンドー(地名)までは二里もあり、

場所をかえて上流で行なうことあった。また、もっと大規模

にムラでやることもあった。

イジュの皮が足りず効き目が少ない時などは、山際のイジュ

木の葉を石につついて追加することもあった。

● 『大宜味字誌 鎮守の里』 より

ーー 戦後一時期はやったのがササである。ピシ(干瀬)

にできたグンムイは干潮時に池状になり、グンムイに潮の

流れこみがなくなった状態にササ(魚毒)を入れる。

主に使われたのがミンナ草(ルリハコベ)である。

この草は生育時期があるので、年中は仕えない。青汁が

出るほど砕いてグンムイの隅々の水にも溶け込むように

流し込む。しばらくすると魚がふらふらと水面に出てくる。

そこをザルなどで掬い取る。

イジュの樹皮もササには使われた。樹皮に含まれる樹液

が出るほどに砕き、ミンナ草と同じ方法でササ入れした。

イジュの木は限りがあるので、誰でも頻繁にできるもので

はなかった。

ササ入れがはやったのは、食料事情の悪かった戦後の一

時期であった。

● 『東村史』第2巻資料編1 より

ーー イジュの樹皮は、魚類に対して毒性を示すので、

古くから「ササ入れ」の原料として利用された。

やんばる船の船の中にも大量のイジュの樹皮が積み込ま

れたこともあり、立派に商取り引きの対象物になったようだ。

● 『民俗Ⅱ 自然の文化誌 』名護市史・本編9

ーー 夏になると日照りが続き、農作物にも被害が及ぶ

ことがしばしばあった。・・・そんな時、雨乞いをするため

にイジュの厚い樹皮を剥ぎ木臼で細かく砕いてバーキに

入れて、川の淵の深みなどに投入してオオウナギを捕った。

海ではヒシ(リーフ)のクムイなどに投入して、ふらふらと

出てきた魚やタコを捕った。特にこのイジュの樹皮を使った

ササの作業は家族総動員だった。

適当なイジュの木を捜し、樹皮を鎌や山なたで大量に剥ぐ。

それを臼で突き、いくつものバーキに入れて、投入する川

の現場まで運ぶのである。そのきつい一連の仕事から家

族総動員で取りかかることになる。

雨乞いの意味もあるが、一方では久しぶりのご馳走の確

保を期待して子供たちも喜んで参加した。

戦後は青酸カリも出回り、それを布目の荒いのに包んで川

に溶かしてオオウナギなどを捕った。

このように魚毒を使って魚などを捕ることをササキジュン、

あるいはササワインという。

所定のところで投入してしばらくすると、まずオオウナギが

穴から急に飛びだしてくる。それを銛(もり)でつついたり、

鎌で引っかけて捕る。

1950年代まではウムバーク(芋をいれるバーキ)いっぱ

いも捕れた。でも青酸カリや農薬などの影響でで川の生き

物も少なくなり、かっての川の豊かさが激変してしまった。

しかし、1970年代以降、減農薬などで少しづつオオウナギ

やタナガーが増えてきた。バッテリーの両極を水につけて

感電させてウナギを捕る危険なことも戦後ははやっていた

が、これは1歩誤ると大きな事故につながった。・・・・

ササを入れる場合は、あらかじめ川の水を飲料水などに

日常使う家庭には連絡して、事故のないようにした。

特に馬はその毒に弱く、知らずに馬を浴びせて水を飲んで

事故死することもあったという。

川は、飲料水を確保し野菜などの食物を洗い、洗濯や水浴

びなどの日常生活を営む場所であるため、ササの利用は

危険なものであった。

(引用は、名護市立博物館より頂いたコピによる)

建築資材としてのイジュ

イジュは高倉の柱材にも使われたという記述が、植物

関係の本にある。

座喜味城址の広場横にある高倉の柱材は杉だった。

名護市立博物館及び我部祖河の民家の庭にある高倉

の柱材はイーク(モッコク)ということだった。

イジュは上質とはいえイークやチャーギよりは下だった

のだろう。

● 『宜野座村誌』第三巻資料編Ⅲ「民俗・自然・考古」より

ーー 家の材木としてはシージャーギーやイジュが最も

一般的で、柱や桁、床板等に使われた。床板には松を

使う場合もあった。

その他に、ハンナガ(方言名)、タルボー(リュウキュウ

ガキ)、チャーギ(イヌマキ)、イーク(モッコク)、フクギ

等も材木として使われたが、特にチャーギや、イーク

は耐久性があるので上質である。

家の材料に使う木は切った後に、川の水に浸しておいた。

そうすると山木は強くなるからである。

(チャーギやイークは)相当裕福な家でなければ出来なか

った。しかも、数年の計画を立て一本、二本と買って貯木

することが普通だった。

名護市我部祖河の民家にある高倉。

名護市博物館の話では、柱材はイーク(モッコク)という。

どこかにイジュの木も遣われているだろうか?

2016,5,21

5月のヤンバルの山はイジュの白い花の季節。

舗装された林道が山の中を縦横に走っているので

地図で出発点と折り返しあるいは周回線を計画し、

イジュの花を楽しみながら、やばるの山の一日旅

はどうだろうか。来年は・・・・。

【再追】

下記もご覧ください。

『カメラと沖縄を歩く』>川面に浮かぶイジュの花

(2022年6月7日付け)

Posted by 流れる雲 at 23:58│Comments(0)

│花